Медицинская помощь на удалённых объектах включает и такой аспект, как управляемые риски. Один из них — обращение с медицинскими отходами. Утилизация шприцев, ампул, термометров и ламп часто остаётся вне поля зрения, пока не приходит проверка или не возникает жалоба. Тогда ответственность несёт не медик, а предприятие.

На удалённых площадках редко есть лицензированные подрядчики или условия для утилизации, но требования закона сохраняются: должны быть налажены учёт, хранение, безопасное обезвреживание. За их нарушение — штрафы, приостановка деятельности, ущерб репутации.

Мы поговорили с Ольгой Ткаченко, врачом-эпидемиологом Центра корпоративной медицины, о том, как на практике решается вопрос утилизации медицинских отходов в удалённых регионах. В материале — конкретные кейсы, предстоящие изменения в законодательстве и рекомендации для предприятий, которые помогут избежать проблем в будущем.

Проблема утилизации медицинских отходов на удалённых объектах

Организовать безопасную и законную утилизацию медицинских отходов на удалённых объектах — задача сложная. Причины в логистике, отсутствии подрядчиков, оборудования и имеющейся ответственности, которую руководители предприятий часто недооценивают.

Самая главная проблема — отсутствие понятной и рабочей схемы. Оборудование может быть, но оно не оформлено. Или оформлено, но никто не обучен им пользоваться. Часто слышим: «Инсинератор есть, но он для ТКО, а медотходы — это другое, их не будем здесь сжигать». В итоге отходы копятся или вывозятся по серым схемам. А когда приходит проверка, начинаются спешные поиски автоклавов, журналов и ответственных. Это не история про злой умысел — просто никто не разобрался вовремя, что и как должно работать.

Логистика

Большинство удалённых объектов — это кустовые площадки, куда можно добраться только на вертолёте. Отходы приходится собирать, упаковывать, маркировать и хранить до момента, когда появится возможность вывезти. Были случаи, когда сотрудники ЦКМ доставляли медотходы даже в Томск, где находится головной офис компании, — просто потому, что других вариантов не было.

Отсутствие подрядчиков

Даже если заключён договор с лицензированной организацией, далеко не все готовы забирать отходы с удалённых площадок. Причина — малый объём медицинских отходов. Утилизаторы не готовы ехать за 200 граммами отходов за сотни километров или выставляют полную стоимость за рейс машины. В ряде случаев в регионе нет ни одной компании, готовой официально работать с медотходами. Также медицинские отходы нельзя просто передать другой медицинской организации, к примеру поликлинике, которая расположена ближе всего к промышленному объекту. Медучреждения не принимают чужие отходы из-за дополнительных затрат на их утилизацию.

Нет оборудования или оно не используется

На большинстве удалённых объектов нет специального оборудования для обезвреживания медицинских отходов. Его установка требует вложений, свободного помещения и иногда отдельного сотрудника. На крупных предприятиях стоят инсинераторы, но использовать их для медотходов многие руководители отказываются. Не все верят в то, что после сжигания такие отходы становятся безопасными с точки зрения инфекций.

Что меняется в законодательстве с 2025 года

С 1 июля 2025 года вступают в силу обновлённые правила утилизации медицинских отходов. Изменения внесены сразу в несколько нормативных актов:

- СанПиН 2.1.3684-21 (санитарные правила обращения с медотходами);

- Федеральный закон № 52-ФЗ (о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения);

- Федеральный закон № 89-ФЗ (об отходах производства и потребления);

- Федеральный закон № 323-ФЗ (об основах охраны здоровья граждан).

Изменения касаются прежде всего классификации отходов:

- отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы) больше не будут считаться медицинскими. Их переводят в категорию ТКО, твёрдые коммунальные отходы. Сюда относится всё, что не контактировало с биологическими жидкостями, — чистые бинты, упаковки, одноразовые халаты, канцелярские принадлежности;

- из отходов класса Г (токсикологически опасные отходы) исключаются промышленные материалы, к примеру автомобильные запчасти, масла, шины, которые раньше числились как медотходы из-за их использования в медицинском транспорте. Теперь они будут относиться к промышленным отходам;

- в классе Г остаются действительно специализированные медотходы — просроченные препараты, бактерицидные лампы, термометры, фотоматериалы.

С обновлёнными законами медработникам становится проще: требования стали конкретнее, отчётность по медотходам сократится. Предприятиям — сложнее: теперь нужна отдельная отчётность по ТКО, а значит, появляется обязанность вести экологический контроль. Там, где раньше справлялись эпидемиологи, теперь потребуется эколог и отчётность по 89-ФЗ.

Реальные решения для предприятий

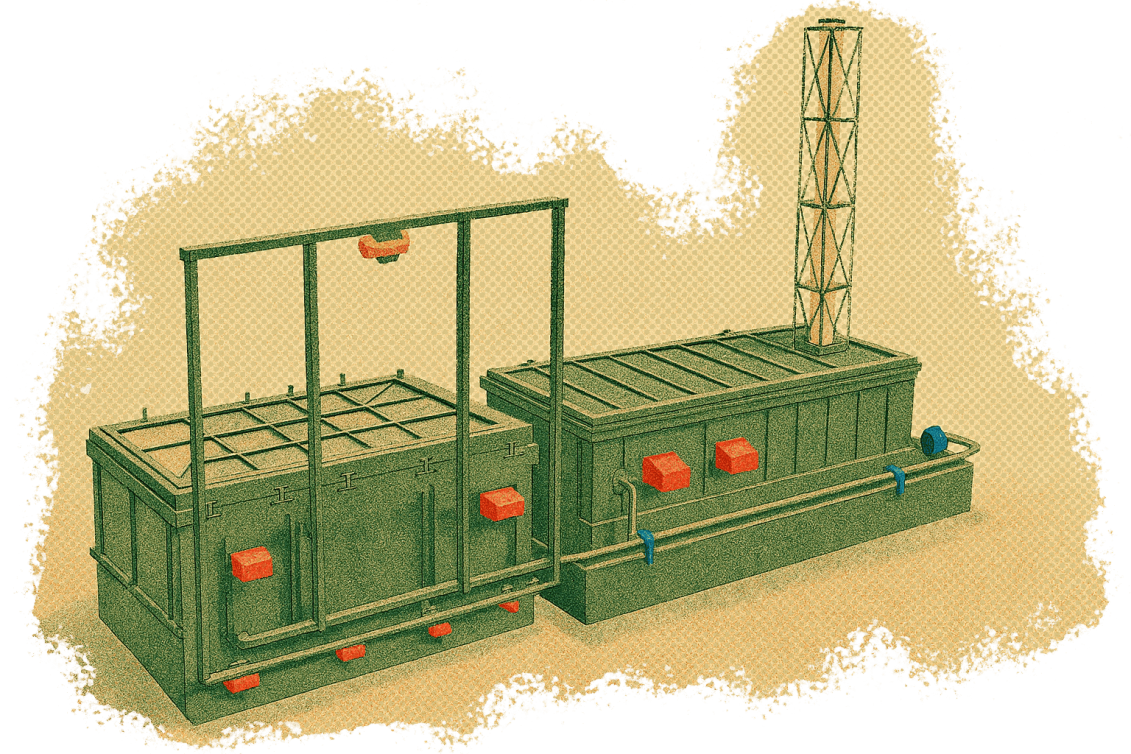

Самое оптимальное решение — «Бионар», микроволновая установка для обезвреживания медицинских отходов. Главное преимущество — компактность и простота. Не требуется вода, не нужен сложный монтаж. Такие установки используются во многих здравпунктах ЦКМ в Заполярье и на Ямале. Но даже для такого компактного оборудования нужен хотя бы один квадратный метр помещения. У ЦКМ был случай, когда «Бионар» пришлось разместить в санузле, потому что другого места не было. Если у предприятия много кустовых площадок со своими здравпунктами, то можно поставить один «Бионар» на головной объект и централизованно свозить туда отходы со всех здравпунктов.

«Бионар» подходит для любых объектов и помогает решать проблему утилизации на месте. Он не требует воды и специальной подготовки помещения, не выделяет дым и прост в использовании

Второй вариант — автоклав. Это устройство, которое обезвреживает отходы с помощью пара под давлением. Оно эффективно, но требует соблюдения ряда условий: наличия вытяжки, обучения персонала, проведения регулярного технического контроля. Также здесь нужно санитарно-эпидемиологическое заключение, журнал учёта, назначенный ответственный.

Автоклав подходит для стационарных медицинских объектов с большой нагрузкой. Работать с ним могут только сотрудники с удостоверением по технике безопасности

Ещё один вариант — инсинератор. Это стационарная печь для сжигания любых типов отходов, которая установлена на многих крупных промышленных объектах. У оборудования есть специальные фильтры, и в его паспорте указано, что оно подходит для сжигания медицинских отходов. Единственное условие — инсинератор должен быть узаконен: должен пройти регистрацию в экологической службе и Росприроднадзоре.

Инсинератор — хорошее решение для крупных предприятий, где такое оборудование уже стоит и используется для утилизации промышленных отходов. После сжигания в инсинераторе медотходы любого класса становятся ТКО

Если ни один из вариантов не подходит, остаётся выстраивать маршрут вывоза. Сначала отходы собирают и хранят на объекте в соответствии с санитарными требованиями. Затем передают подрядчику или централизованно перемещают на базу, откуда есть связь с лицензированной утилизирующей организацией. Такой путь — самый затратный и самый ненадёжный. Он зависит от сезона, наличия транспорта, готовности принимающей стороны. Поэтому специалисты ЦКМ убеждены, что решать вопрос лучше сразу на месте.

Что должны учитывать предприятия при утилизации медотходов

На удалённых объектах утилизация медотходов требует участия со стороны предприятия. Медслужба не управляет помещениями, не имеет доступа к промышленному оборудованию и не заключает договоры на уровне юридического лица. Без совместной работы выстроить легальную и безопасную схему утилизации невозможно.

Вот что важно учесть на практике.