Работа на удалённых производствах часто связана с рисками для здоровья, но получить медицинскую помощь в таких условиях непросто. При несчастном случае дорога до ближайшей больницы может занять часы, а иногда счёт идёт на минуты.

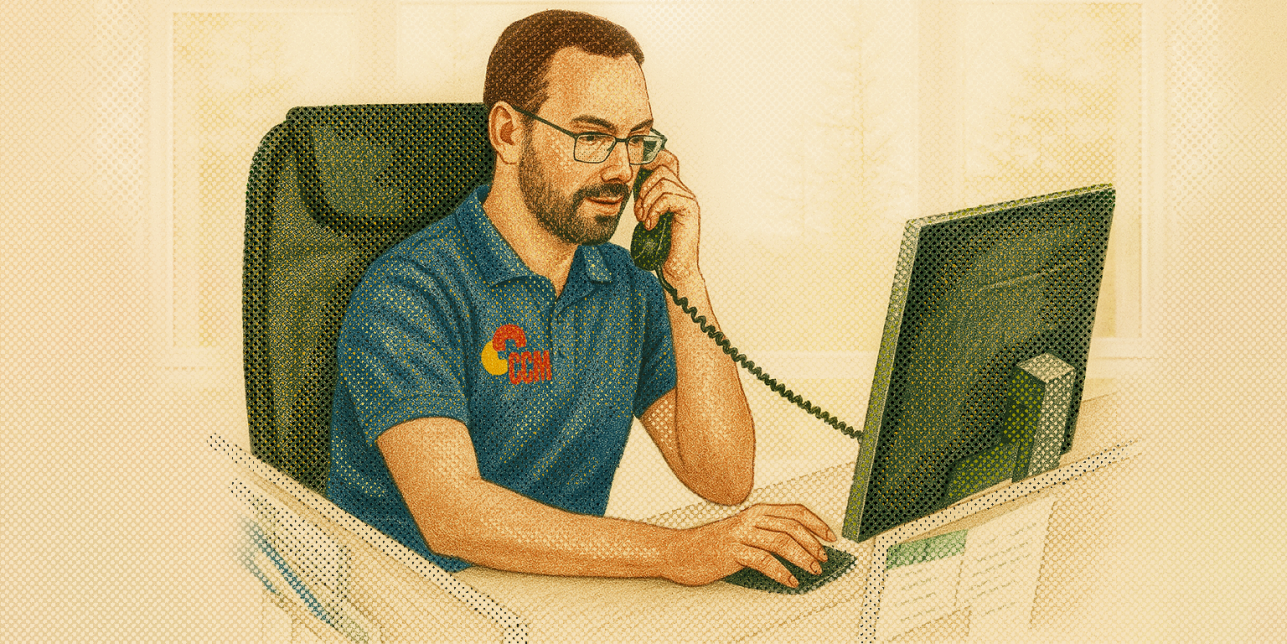

Телемедицина в России меняет ситуацию: специалисты дистанционно консультируют фельдшеров и врачей, помогают поставить диагноз и координируют экстренную помощь. Роман Мазуров, руководитель Ассистент-центра компании ЦКМ, поделился четырьмя реальными случаями, когда онлайн-консультации помогли спасти жизнь и здоровье рабочих в самых труднодоступных уголках страны.

Как работает телемедицина

«Центр Корпоративной Медицины» организует телемедицинские услуги для сотрудников промышленных предприятий, работающих в удалённых регионах. 24 часа в сутки без выходных врачи-консультанты помогают медицинским работникам на местах, дают рекомендации по лечению, координируют эвакуацию.

Сотрудники ЦКМ используют для связи IP-телефонию или видео-конференц-связь. Все данные остаются защищены и конфиденциальны. Стабильность и качество связи обеспечивают телемедицинские системы на базе специализированных программно-аппаратных решений.

Работа ЦКМ охватывает все направления телемедицины. Врач на объекте может связаться с телемедицинским центром, чтобы уточнить диагноз или получить второе врачебное мнение. Специалисты анализируют ситуацию, изучают фото, видео, данные обследований и подключают узких специалистов. Если случай сложный — решают, нужна ли эвакуация, и определяют её срочность.

Также ЦКМ организует передачу данных, чтобы дистанционно отслеживать жизненные показатели пациента. Это помогает не только реагировать на экстренные ситуации, но и выявлять заболевания на ранних стадиях.

Результат: сотрудники получают медицинскую помощь вовремя, компании сокращают потери, вызванные болезнями и травмами, а врачебные ошибки сводятся к минимуму.

На удалённых объектах активно используют разные виды телемедицинских услуг. Самые популярные — обмен данными и принятие решений, а также телеконсультации. В 2/3 случаев в ЦКМ обращаются за помощью в расшифровке диагностических данных.

Когда фельдшеры находятся вдали от крупных больниц, у них возникает потребность в консультации с узкими специалистами, к примеру рентгенологами, кардиологами, врачами УЗ-диагностики.

Погодные условия могут вынужденно отсрочить даже экстренную эвакуацию, поэтому нередко врачи на удалённых объектах пользуются услугой онлайн-передачи данных пациента, например до момента транспортировки.

Также медработники удалённых объектов дистанционно проходят обучение.

Востребованность телемедицинских консультаций по нозологическим формам: чаще всего медики консультируются по поводу заболеваний сердца и сосудов, реже — по поводу травм, заболеваний глаз, зубов или опорно-двигательного аппарата

Кейс 1. Эвакуация по зимнику: как спасли зрение в пургу

Мужчина на удалённом объекте обратился к врачу с жалобами на общую слабость, боль в левом глазу, покраснение и отёк глаза, гнойное отделяемое и слезотечение из него, размытое видение предметов левым глазом. Осмотр показал, что гной уже находится в передней камере глаза: пациент не сразу обратился к врачу и три дня занимался самолечением — закладывал в глаз тетрациклиновую мазь, что не дало эффекта.

Врач поставил предварительный диагноз «острый кератит левого глаза» и назначил лечение. Доктор понимал, что требуется эвакуация, но не мог точно определить её тип: плановая, экстренная или неотложная. С этим вопросом он обратился в Ассистент-центр ЦКМ, который соединил медработника с узким специалистом — офтальмологом СибГМУ. Консультант рассмотрел медицинскую документацию, фотоматериалы, уточнил диагноз, скорректировал лечение и рекомендовал экстренную эвакуацию.

Неблагоприятные погодные условия помешали эвакуации в тот же день. Но пока пациент её ожидал, скорректированное лечение дало положительную динамику: уменьшилась боль, отёчность, гиперемия, гнойное отделяемое. При этом офтальмолог СибГМУ не стал менять тип эвакуации — она оставалась экстренной.

Срочность оказалась оправданна: врачи ЛПУ поставили диагноз «глубокий стромальный кератит левого глаза». Если бы пациент остался без стационарного лечения, он мог потерять зрение.

Кейс 2. Реанимация без промедлений

В здравпункт обратился пациент с резко возникшей общей слабостью. После начала диалога с врачом он потерял сознание. Доктор зафиксировал клиническую смерть — в таком случае начинать реанимационные мероприятия необходимо срочно, в первые 6 минут.

Бригада медработников незамедлительно начала проводить сердечно-лёгочную реанимацию с использованием дефибриллятора. Спустя 9 минут сердечно-лёгочной реанимации электрокардиограмма показала восстановление сердечной деятельности. Появилось спонтанное дыхание.

Позже врач поставил диагноз «инфаркт миокарда с подъёмом сегмента ST» и оценил состояние пациента как тяжёлое. Начата интенсивная терапия в соответствии с клиническими рекомендациями. Необходимо было экстренно эвакуировать мужчину в ближайшую больницу. Медицинские работники организовали автомобиль скорой помощи в ближайшую медсанчасть, а через сутки — борт санавиации в региональное ЛПУ г. Салехарда.

Сейчас пациент уже выписан, и ему ничего не угрожает. Всё благодаря быстрому реагированию медработников и вовремя начатой сердечно-лёгочной реанимации и интенсивной терапии.

Кейс 3. Инфаркт в тайге: госпитализация за 4 часа

К фельдшеру обратился пациент с жалобой на давящую боль за грудиной. Таких эпизодов было несколько: первый был кратковременным, поэтому мужчина не придал ему значения, а второй был интенсивнее и длился дольше. Спустя три часа боли появились снова и уже не проходили, после чего пациент и обратился за медицинской помощью. Фельдшер снял ЭКГ и обратился в Ассистент-центр ЦКМ для срочной расшифровки.

Специалисты выявили признаки острого инфаркта передней стенки левого желудочка с подъёмом сегмента ST. Была назначена терапия, в том числе тромболизис, и рекомендована экстренная эвакуация.

Фельдшер незамедлительно начал рекомендованное лечение, провёл тромболизис и снова зарегистрировал ЭКГ для оценки эффективности проведённой терапии. Медработник действовал быстро и чётко, в соответствии с клиническими рекомендациями, поэтому удалось купировать симптомы, а на ЭКГ появились признаки реперфузии миокарда.

Далее хирурги краевой клиники провели стентирование коронарных артерий. Пациент уже выписан и чувствует себя хорошо.

Кейс 4. Желудочное кровотечение и двое суток удалённой поддержки

Мужчина обратился в здравпункт с жалобами на рвоту со сгустками крови, нарушение и потемнение стула, тошноту, головокружение и слабость. Пациент также рассказал, что долгое время принимал нестероидные противовоспалительные препараты без назначения врача.

Врач здравпункта обратился в Ассистент-центр ЦКМ за консультацией дежурного врача. Оба специалиста пришли к единому диагнозу: желудочно-кишечное кровотечение, геморрагический шок. Состояние пациента расценили как тяжёлое.

Врач здравпункта совместно с дежурным врачом выработал тактику ведения пациента и принял решение об экстренной эвакуации. Медицинские работники в тесном взаимодействии с Ассистент-центром организовали вызов санборта, но вылету помешали неблагоприятные погодные условия.

Возможности телемедицины помогли не ухудшить состояние пациента во время ожидания санавиации. Напротив, медработник, благодаря удалённой консультации с врачом, смог вовремя начать необходимое лечение, стабилизировать состояние и сохранить жизнь.